障がい者雇用

障がいのある社員が、まず今ある能力で仕事ができるように、そして、より能力を高めていけるように、作業方法の工夫・改善をおこない、環境作りに努めています。

社員の約7割が知的障がい者です

日本理化学工業は昭和12年創業、ダストレスチョーク/キットパスを主に製造販売する会社です。

昭和34年に知的障がいのある学生の就労体験を受け入れたことがきっかけとなり、現在、全社員98人中69人が知的障がい者(うち重度の障がい者は22人、2024年12月現在)が毎日職人の技で働いています。

働く幸せ

障がい者多数雇用を目指したのは、禅寺のお坊さんから「人間の究極の幸せは、1つは愛されること、2つ目はほめられること、3つ目は人の役に立つこと、4つ目は人に必要とされることの4つです。福祉施設で大切にされ面倒をみてもらうことが幸せではなく、働いて役に立つ会社こそが人間を幸せにするのです」と教わったからでした。

一人一人に合わせた作業工程

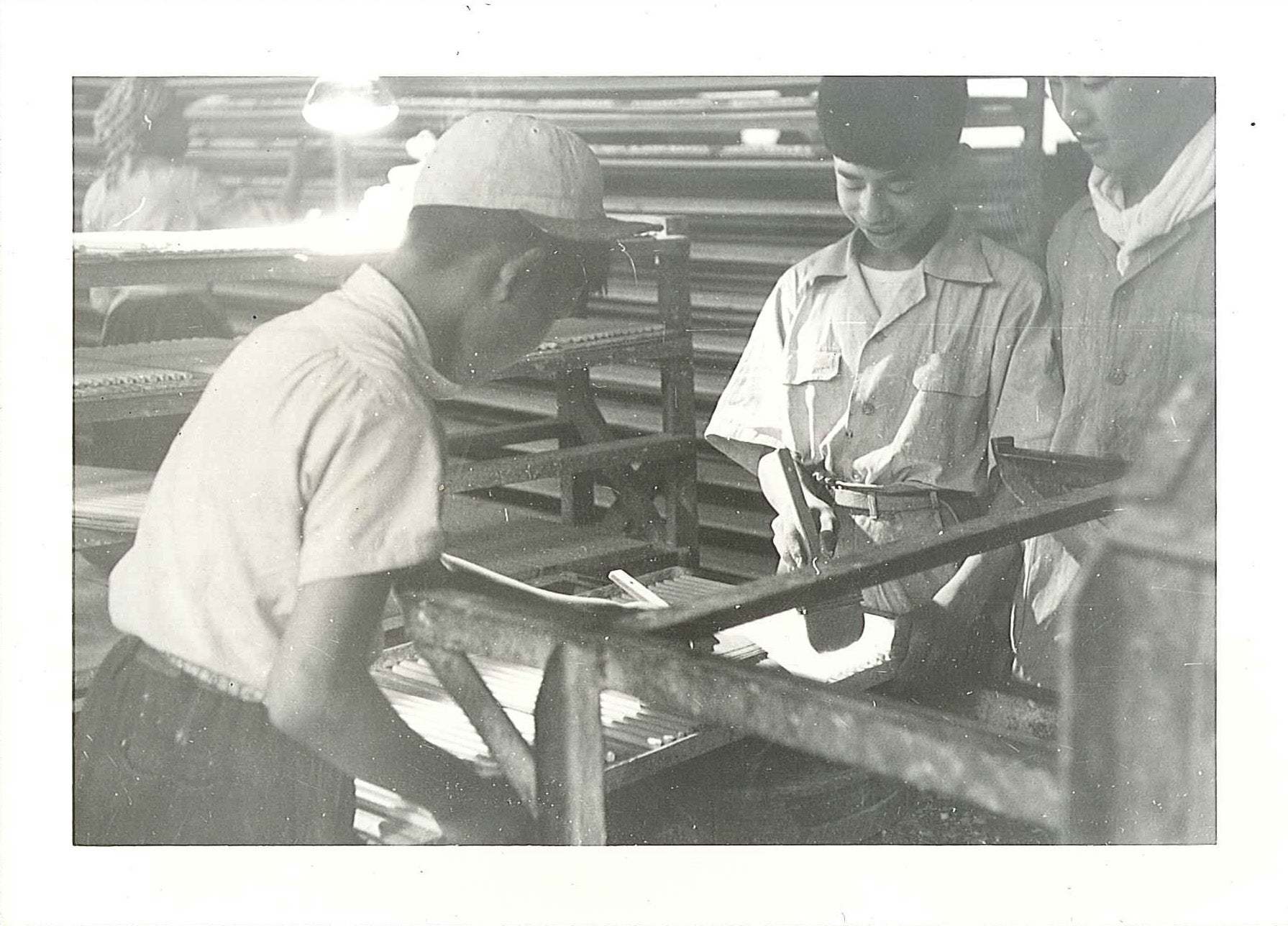

川崎工場・美唄工場では、知的障がい社員が、製造ラインのほとんどを担っています。まず考えることは、それぞれの理解力に合わせて工程を組むことです。

各作業現場には、社員それぞれの理解力に合わせた工夫がたくさんあります。

6S活動

全社員で、【整理・整頓・清潔・清掃・習慣】に【安全(Safety)】を加えた6つのSを重視して仕事に取り組んでいます。

障がいのある社員も6S活動(グループ活動)を通じて、6S委員、班長、リーダーの役割で職場環境の日々の改善を行うなど、全社で成長支援を行っています。

一人ひとりの理解に合わせた工夫

当社では、障がいのある社員が、まず今ある能力で仕事ができるように、

そして、より能力を高めていけるように、作業方法の工夫・改善をおこない、環境作りに努めています。

Case 01

文字が読めなくてもわかる工夫

働く社員の中には文字や数字が得意ではない人も働くことのできる工夫があります。その一つが「色で分ける」こと。赤いバケツに入っている材料を量るときは赤のおもり、青いバケツの材料は青のおもり、とルールを決めることで、数字がわからなくても決められた量を間違えずに量ることができたのです。できないこと、ではなく、できることに注目することで、作業効率、そして一人一人の達成感も上がります。

CASE 02

目盛りがわからなくても読める工夫

ノギスは、測定物の外側、内側、段差、深さの4つを測定することができる、製造現場に欠かせない検査器具です。

正しく使用するのには理解が必要なものです。これを障がいのある社員が使いこなすことは難しい点もありました。

そこで考えられたのが、簡単に規格サイズを確認することのできる治具(じぐ)です。

使い方は、チョークをこの箱の溝に入れるだけです。チョークが“許容以上に曲がっている場合”や“基準以上に太い場合”はこの溝に入りません。さらに、“基準以上に細い場合”は溝の一番奥に落ちてしまいます。これは、溝の中段に段差があり、中段より下は隙間がより狭くなっているため、基準より細い場合のみ中段より下に落ちてしまうからです。

この治具を使用することによって、障がいのあるなしにかかわらず、一回で検査することができます。

CASE 03

検品の精度を上げる工夫

この工程では各ポイントで判別が難しいものも含めすべて取り除くことで絶対に不良品が商品に混じらないようになっています。写真の箱に▲とあるのは、判断が難しいチョークを取り置き、後で現場の責任者(健常者)が判断することができるようにするためです。▲があることによって良品を無駄にしないで済むようになっています。

さらにくわしい情報はこちら